Quella del lustrascarpe è una figura che è andata perdendosi nel tempo. Non mancano però delle persone che hanno voluto far rivivere il lavoro del sciuscià

Oggi le scarpe si puliscono in casa, più o meno regolarmente: si acquista un set per la pulizia delle scarpe e quando ci si accorge che le nostre calzature hanno bisogno di un po’ di cura, ci si mette al lavoro. C’è l’amatore delle scarpe eleganti in pelle, magari un po’ dandy, che si dedica quasi quotidianamente alla pulizia di quello o di quell’altro paio di scarpe, e che usa spazzole e lucidi con una grande manualità. E c’è invece chi, tra spazzole spandilucido e creme si sente a disagio, ricorrendo ai prodotti per la pulizia delle scarpe molto raramente. Un tempo, va detto, era assolutamente normale affidarsi ad altri per la pulizia delle scarpe: era l’epoca dei lustrascarpe, dei sciuscià.

Sciuscià: una storia italiana

Nelle città italiane, tra l’Ottocento e la prima metà del Novecento, quella del lustrascarpe era una figura molto diffusa. Si parlava spesso di un mestiere “che non lo era”, di un’attività che garantiva ben pochi guadagni, ma che aveva un suo codice piuttosto preciso. Il sciuscià – termine napoletano che prende le mosse dal termine inglese shoe-shine – si posizionava nei punti di maggiore passaggio, in pieno centro, vicino alle stazioni, e cercava di richiamare l’attenzione dei passanti, facendosi magari aiutare da altri piccoli sciuscià (non di rado il lustrascarpe era un padre di famiglia coadiuvato dalla prole). In certi giorni il guadagno era prossimo allo zero: si pensi per esempio ai giorni di pioggia, in cui sì, le scarpe dei passanti erano sporche, ma pulirle per tornare a camminare su dei marciapiedi sporchi e bagnati non aveva alcun senso. Non va poi dimenticato che, all’epoca, la percentuale della popolazione che poteva vantare delle scarpe da lustrare non era particolarmente significativa.

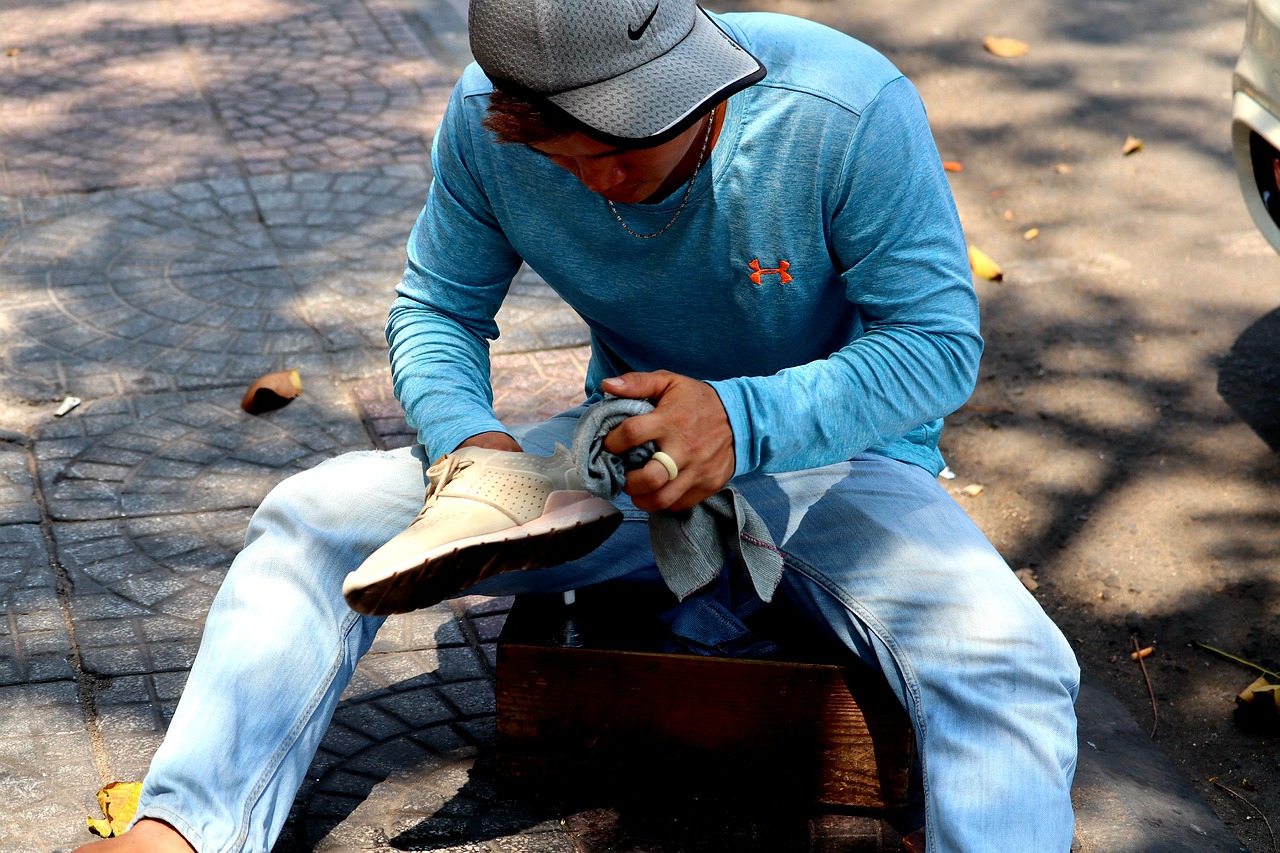

Nel momento in cui un passante accettava l’offerta del lustrascarpe, questi invitava il cliente a poggiare il piede sull’apposito appoggio di legno e lì, armato di spazzole, di lucidi per scarpe e di panni per lucidare, aveva inizio il vero lavoro dello sciuscià. Prima una spazzolata, poi una ripulita, e infine la lucidata. Terminata una scarpa, per non disturbare il cliente – assorto nella lettura di un giornale o nelle chiacchiere con un amico, e comunque spesso non disposto a discorrere con il lustrascarpe – lo sciuscià picchiettava gentilmente la calzatura con la spazzola, così da segnalare il cambio di piede.

Il lustrascarpe oggi

Il mestiere e la vita degli sciuscià sono stati immortalati magistralmente dall’omonimo capolavoro di Vittorio De Sica, nel 1946. Ancora oggi, però, ci sono delle persone che portano avanti questo lavoro, seppur in modo molti diverso. Si pensi a Stefano Corradi, trentenne romano, che riprendendo una tradizione di famiglia ha deciso di rivoluzionare il mestiere di lustrascarpe, diventando un lustrascarpe a domicilio. Come spiega sulle pagine di Ilcambiamento, i suoi clienti «Sono persone che credono nella scarpa di qualità, non una scarpa che si cambia ogni anno ma che si acquista perché possa durare nel tempo se conservata con accorgimenti specifici e pulita nel giusto modo. Ci sono clienti che hanno una vera e proprio cultura della scarpa, uomini soprattutto, ma in inverno anche donne». Ma Stefano non è il solo: spostandosi a nord, in quel di Verona, si trova per esempio un’altra lustrascarpe, Madame Eleonora, che ritira le scarpe, le lustra nel proprio laboratorio e le riconsegna perfettamente pulite. Come spiega sulle pagine di TriestePrima, oggi il mestiere dello sciuscià «è frutto di una ricerca dedicata all’eleganza e alla bellezza per poter elevarne l’immagine» con l’attività di pulizia che «è diventato un momento esclusivo, di nicchia e allo stesso tempo una forma di educazione alla cura e alla manutenzione della scarpa».